もしあなたが──

「有名人を起用すれば、それだけで世間からの好感度が上がり、企業価値が高まる」

「ブランディングに投資すれば、自然と売上が伸び、採用もうまくいく」

「ブランディングとは、一流企業であることの証明であり、広告こそがその本質だ」

などと考えているのなら──今すぐ、その幻想を捨てよ。

それは、50年前の成功企業の“上っ面”をなぞるだけの、時代遅れの思考である。

さらに厄介なのは、その思考が、

自覚のないまま自社の信頼や評判をじわじわと蝕んでいく、

“内側からの毒”となることだ。

ブランディングとは、企業理念の“最終表現”にすぎない。

そのため、それ以前に整っていなければならないのは、

組織の文化、社員の言葉、態度、そして姿勢である。

つまり、どれほどCM映像を洗練させても、

会社や社員の中身が整っていなければ、

それは“上辺だけの演出”にすぎない。

では、そもそも「企業ブランド」とは何か?

それは、社長のスピーチでもなければ、テレビCMの演出でもない。

社員一人ひとりの、言葉遣い、表情、態度、立ち居振る舞い──

そのすべてが毎日積み上がり、企業としての“空気”をつくっているのだ。

つまり、ブランディングに本気で取り組むならば、

広告やロゴ、スローガンに手を出す“その前に”、

社員の言動や社内ルールを整えることが絶対条件である。

逆にいえば──

内側が整わないままブランディングに走るのは、

自ら進んで大金をドブに捨てるようなものなのだ。関連記事:ミネベアミツミの失敗CMに学べ──放送前から“失敗確定”だった3つの理由とは?関連記事:やってしまったミネベアミツミ──ターゲットなき広告が生み出す悲劇とは?関連記事:迷走止まらぬミネベアミツミ。自己満足スローガンが競争力低下を招く理由

CMの裏に潜む、ブランド教育の不在

たとえば──ミネベアミツミが制作したテレビCMを見てみよう。

「世界を こっそり ごっそり変えていく。」というキャッチコピーのもと、

元卓球日本代表・石川佳純が満面の笑みで「ミネベアミツミ」と連呼する。

──なるほど。

一見すれば、潤沢な予算を投じた、完成度の高い企業広告に見える。

映像のクオリティも申し分ない。

起用されたタレント(石川佳純)も知名度抜群。

CMの構成やメッセージの言葉選びも丁寧で、

全体として爽やかで印象に残る仕上がりになっている。

そして、広報(広報はマーケティングではない)における最大の目的──

「世論の印象操作」という観点で見ても、ある程度は成功しているように見える。

実際、テレビを見た一般視聴者の多くは、こう思っただろう。

「なんかいい会社っぽいな」

「技術力がある会社なのかも」

「石川佳純が出てるなら、信頼できそう」

そのようなイメージとともに、

「ミネベアミツミ」という社名は、視聴者の記憶にしっかりと刻み込まれた。

あわせて用いられたキャッチコピー(「世界を こっそり ごっそり変えていく。」)も、

視聴者に一定のポジティブな印象を与えた可能性がある。

SNS上でも、「石川佳純カワイイ!」といったコメントが次々に投稿され、

広告代理店としても、それなりの手応えを感じていたに違いない。

だが──

その表面的な成功とは裏腹に、経営陣による“致命的な見落とし”があった。

それこそが、このCMの価値を根底から損ねてしまった最大の要因である。

では、その“決定的な見落とし”とは一体何だったのか?

それは──「社員に対してのブランド教育」である。

広告は一瞬。だが、社員のふるまいは、毎日、ずっと見られている。

だからこそ、広告を打つ前に、社員がブランドの意味を理解し、

自らの言動でそれを“体現できる状態”にしておく必要があった。

これを怠れば──

どれだけ映像を磨こうと、どれだけイメージ戦略に長けていようと、

「見た目だけで中身がない企業」という印象を与えてしまう。

CMの裏で広がる、口コミという“もう一つの現実”

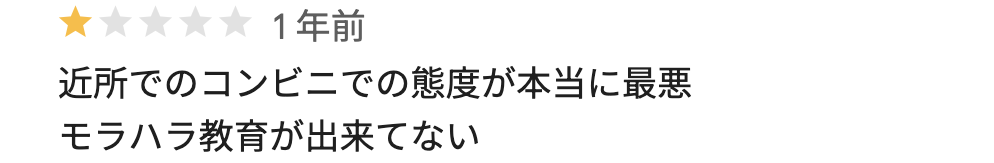

あなたは、ミネベアミツミのGoogleマップ上に

投稿された口コミを見たことがあるだろうか?

そこには、テレビCMで描かれるイメージとは正反対の

“企業の実態”が、今もなお生々しく書き込まれている。

たとえば──

・「近所でのコンビニでの態度が本当に最悪」

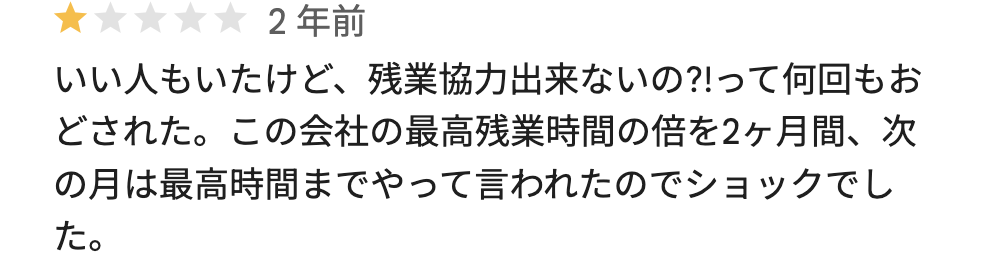

・「残業協力できないの?!って何回もおどされた」

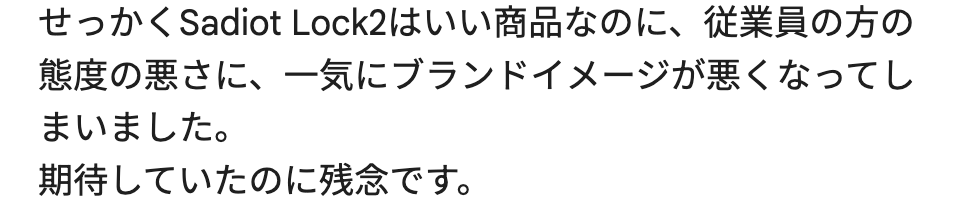

・「従業員の方の対応が酷く、あまりにも投げやりな態度に残念な気持ちになりました」

近所でのコンビニでの態度が本当に最悪

残業協力できないの?!って何回もおどされた

従業員の方の対応が酷く、あまりにも投げやりな態度に残念な気持ちになりました

テレビCMを見て好印象を抱いた直後に、こうした口コミを目にしたら──

視聴者の胸に芽生えかけた企業への信頼は、たちまち崩れてしまうだろう。

「石川佳純、いい笑顔だな」「なんか明るくて良さそうな会社だな」──

そんな好印象を抱いたその矢先に、

現実を突きつけるような口コミが目に飛び込んでくる。

まるで、

美しくラッピングされた箱を開けたその瞬間、

中から傷んだ食べ物が出てくるようなものだ。

これこそが──ミネベアミツミが抱える、

マーケティング戦略上の致命的な矛盾である。

経営陣は、テレビCMや広告を通じて企業の魅力を発信しようとしていた。

しかしその一方で、社員たちは──ブランディングの意味を理解しないまま、

日常のふるまいの中で、無自覚に“悪評”という名の毒をまき散らしていたのである。

ここで問われるのは、「これらの口コミが事実かどうか?」ではない。

重要なのは、そうした声に対して企業がどのような姿勢を見せるか──

つまり、“クレームとどう向き合うか”こそが、企業の信頼を左右するのである。

だからこそ、

ミネベアミツミの広報・IR・マーケティング担当者たちは、

寄せられた口コミに対し、誠実な返信というかたちで、

企業としての姿勢を明確に示すべきだった。

たとえば、こんなふうに。

この度は、弊社職員の件でご不快な思いをされたとのこと、誠に申し訳ございません。

弊社ではすべての従業員に対し、接遇や社会的マナーに関する教育を徹底しておりますが、

〇〇様のご指摘にあるような事態があったこと、弊社としても重く受け止めております。

差し支えなければ、より詳細にお話を伺いたく存じますので、

弊社サポートセンター(〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇)までご連絡いただけますと幸いです。

たったこれだけの返信でも、

テレビCMを見た視聴者が口コミを目にしたときの印象は、

大きく変わっていただろう。

ミネベアミツミへの信頼が、

一瞬で崩れてしまうような事態は、

十分に防ぐことができたはずだ。

CMの前に社員教育を──社員のふるまいがブランドを決める

どれだけ著名人を起用しようが、どれだけ立派なテレビCMを流そうが──

社員の言動がブランドに追いついていなければ、CMは“広告事故”となる。

ブランドとは、社員の「日常的な態度」に宿るものだ。

笑顔の女優や有名人ではない。

真摯に働く現場の社員こそが、企業の信頼を支える基盤である。

だからこそ、社員自身がブランドの理念を理解し、

そのふるまいを通じて体現していなければならない。

それができていない企業のブランドは──

たとえ華やかに見えても、実態の伴わない“張りぼて”にすぎない。

そして、企業の内側が整わないまま広告を打てば──

その華やかな広告は、むしろ企業の信頼を自ら損ねる結果を招いてしまう。

だからこそ、忘れてはならない3つの原則がある。

✔︎ CMはブランディングの“仕上げ”であり、“出発点”ではない

✔︎ ブランドは社員の言葉と態度に宿る。CMを流す前に社員教育を徹底せよ

✔︎ 社員教育なきブランド広告は、効果を弱め、最悪「炎上」の火種になる

まず社員教育、次に広告──

この順序を守らなければ、ブランドは成り立たない。

順序を誤れば──たとえ10億円かけたCMであっても、

ネット上に書かれた“たった1件の悪評”に、たやすく打ち砕かれる。

ブランドとは“魔法”ではない。

それは、現場の社員一人ひとりが、日々の言動で着実に築いていく“現実”である。

そして今の顧客は──その「現実」を見抜く力を、すでに持っている。

いくら広告で着飾っても、社員のふるまいが伴っていなければ、

そのギャップはすぐに見抜かれ、顧客や市場から見放されるのは時間の問題なのだ。

最後に、もう一度伝えておきたい。

広告を打つ前に、まずは社内を整えよ。

ブランドの一端を担う存在として、社員一人ひとりが適切なふるまいを実践できるよう、

ビジネスパーソンとしての基礎を再教育せよ。

ミネベアミツミの失敗を、笑って済ませてはならない。

他山の石とし、自社の明日へ活かすべき“良き教訓”とせよ。

これこそが──

半導体企業がブランディングで勝ち抜くための、

唯一無二のマーケティング戦略である。

あなたの会社が、次の“ミネベアミツミ”にならないために

あなたの会社が、どれほど洗練された広告を打ったとしても──

社員のふるまいひとつで、企業の信頼は簡単に崩れ去る。

いま、あなたの会社は社会からどう見られているだろうか?

口コミを目にした人が、こう感じてはいないだろうか──

「CMを流す前に、まず社員教育をすべきじゃないか」と。『ザ・半導体マーケティング──競合を市場から締め出す人情なき戦略』は、

そうした“見えない悪評”を未然に防ぎ、

Googleマップすらも「売上を生む仕組み」へと変えるための実戦マニュアルだ。

✔️ ネット上の口コミにどう対応すれば信頼を守れるか、その正しい向き合い方

✔️ Googleマップ上の批判的な書き込みやクレームを放置してはいけない理由

✔️ サクラに頼らず、自然なかたちでポジティブな口コミを集める方法

──さらに本書では、広告・営業・展示会・デジタル施策にいたるまで、

489ページにわたって「売上を生み出す戦略」を徹底的に解説している。

ブランドは、有名タレントやきれいな映像ではつくれない。

“社員のふるまい”こそが、企業ブランドの土台なのだ。

あなたの会社が、ミネベアミツミのように

「見た目だけのブランディング」で失敗したくないのなら──

まずはこの一冊を、徹底的に読み込め。

Amazon販売ページはこちらだ。